央視八套熱播劇

《好團(tuán)圓》《好事成雙》原著作者

知名作家陳朗

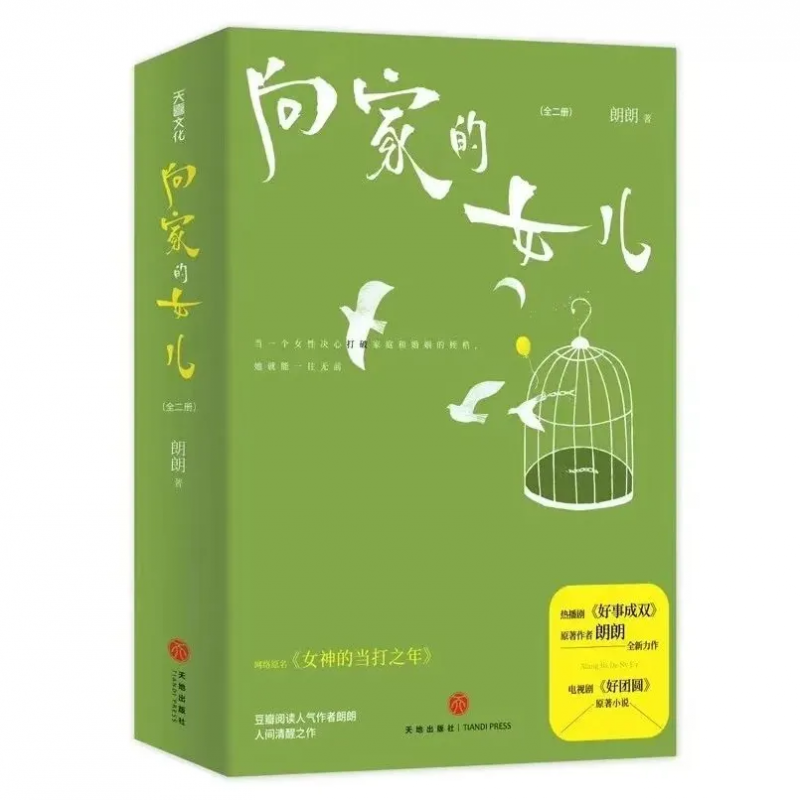

帶著新書女性小說《向家的女兒》

來海安市圖書館啦!

清風(fēng)朗朗,拂見人心。

作家陳朗說,自己早年接受采訪時曾立下“壯志”。“國內(nèi)不僅有一個彈鋼琴的郎朗,未來大家還會知道有一個敲鍵盤的‘朗朗’。”

作為原著作者,陳朗的作品《好事成雙》《好團(tuán)圓》相繼在央視八套播出,真的如其所言,成為了大家熟知的“敲鍵盤的朗朗”。

1月17日,陳朗文學(xué)分享會在海安市圖書館舉行。

內(nèi)容簡介:“嫁得好”的向家三姐妹,真實處境卻并沒有大家想象的那么光鮮——職場上風(fēng)風(fēng)火火的向前肩負(fù)養(yǎng)家的壓力,面對家庭的各種爛攤子疲于應(yīng)付;安穩(wěn)度日的向中早早被溫吞如水的婚后生活耗盡耐心,渴望尋求一絲刺激;嫁入豪門當(dāng)闊太的向南,卻過著做小伏低的日子,曾經(jīng)幻想的一切于她而言漸成牢籠……面對婚姻里的一地雞毛,即使是他人眼中的佼佼者,同樣會手足無措。面對現(xiàn)實中的重重考驗,看向家三姐妹如何逆風(fēng)翻盤。

寫作就是“讀人”

生活就是最好的“素材場”

陳朗的豆瓣主頁上,每天更新的時間定在了早上六點。她說,這個時間更新,讀者醒來后第一時間就能看到自己新鮮的故事。之前她規(guī)定自己日更三千字,至今仍然每天都會閱讀,堅持積累。

但除了閱讀,目前就職于上海電影學(xué)院的陳朗還有更好的“素材場”——在人口密集的上海“看人”“讀人”。“寫作就是‘讀人’,看著形形色色的人來來往往,你就能感受到不同人的性格。”

除了陸家嘴最繁華的街頭,咖啡館也是陳朗“讀人”的最愛地點,“透過咖啡館的落地窗,看人會更有一種故事感,就像老電影院的大幕布一樣,把每個人的動作細(xì)節(jié)都放大了。”在陳朗看來,看人的過程就是自己原始素材的積累過程。“寫作就是把身邊人的形象放進(jìn)書里,書里人物生動的行為、神態(tài)、動作,就是我‘讀人’的收獲。”

在陳朗的作品中,生活的影子無處不在,首部作品《誰的北國,誰的南疆》就是自己工作求學(xué)的映照,《好事成雙》的男主原型也是自己的丈夫……陳朗說:“我所有的小說的靈感都是身邊的人和事,將他們身上的優(yōu)缺點凝練,故事交錯重編,就是生動全新的故事。”

每部作品都是我的“孩子”

改編是一件雙向奔赴的事

“真實”是陳朗特別看重的元素。

仔細(xì)閱讀作品后不難發(fā)現(xiàn),陳朗似乎格外偏愛人工智能、計算機(jī)等專業(yè)的“技術(shù)男”,細(xì)膩的筆觸下,每一個主人公都特別的“真實”,而這些領(lǐng)域和其主攻的藝術(shù)方向并不一致,這樣的“跨界”在陳朗看來,是一位作家必須要去完成的。“除了不斷學(xué)習(xí)以外,我還有一個‘近水樓臺先得月’的優(yōu)勢,我丈夫是理工科職業(yè),很多專業(yè)詞匯我可以向他請教。”

但真實和改編,兩者并不矛盾。

自己的兩部作品改編成電視劇,網(wǎng)絡(luò)上也時常會有人將它們和原著進(jìn)行對比。對此陳朗也有自己的看法,“這是一件雙向奔赴的事,編劇對作品改編一定是起到加持作用的。”陳朗說自己的小說在網(wǎng)絡(luò)上連載時,往往只有二、三十萬字,能夠生動展現(xiàn)畫面場景,正是得益于編劇的每一次精心加工。

放心交給編劇并不意味著放手不管,每一次作品開拍,陳朗都會進(jìn)組探班,由《雙喜》改編的《好事成雙》開拍時,陳朗就時常和主演張小斐、李澤鋒等討論人物的性格特征,“每一個作品都像我的孩子,改編過程就是它成長進(jìn)修的過程,我會默默地關(guān)注著。”

除了已播出的《好事成雙》《好團(tuán)圓》,陳朗透露,作品《贏家》和《三七》也已經(jīng)進(jìn)入了影視開發(fā)階段,不久就可以和大家熒屏相見。

“焦慮”是一顆寫作的種子

下本書聚焦南通非遺

百分之九十的人會被焦慮黏上或包圍,作家也不例外。

采訪中,陳朗毫不避諱地坦言,自己也會焦慮。“我會遇到各種各樣的焦慮,日更的進(jìn)度、作品的滿意度、版權(quán)售出的速度,但克服焦慮的最好的方法就是迎面而上。努力了,說不定就能夠跨過這道坎,然后就走向一個更寬廣的世界。”

踏實地做好現(xiàn)在的事情,完成好自己的每一部作品,用當(dāng)下的成就感疏解周遭的焦慮感,這是陳朗一直在做的事。而這些創(chuàng)作的焦慮,也如大海波浪一般,推動了她在文學(xué)之路上取得一波又一波的進(jìn)步。

生在南通,長在南通,陳朗的新書《非遺人生》首次把鏡頭對準(zhǔn)了南通非遺,珠心算、藍(lán)印花布、沈繡……各種南通非遺在陳朗的筆下躍出。

“南通是工藝美術(shù)大市,比如說海安花鼓,曾經(jīng)亮相過國慶50周年聯(lián)歡晚會,在天安門廣場上表演過,給我留下深刻印象。”作為清華美院的畢業(yè)生,非遺文化雖然是陳朗的“舒適區(qū)”,但越熟悉的領(lǐng)域挑戰(zhàn)越大,和短視頻不同,幾十集的劇要想保證收視“黏度”,實屬不易。“如何將非遺文化融入到一個通俗都市故事當(dāng)中去,并與人性光輝巧妙結(jié)合,這是我需要思考的重點。”

被觀眾不約而同地喜愛,是因為《好團(tuán)圓》這部熱播劇,簡直像是一面鏡子,映照出我們生活中的方方面面。正如網(wǎng)友所言:“這部劇讓我重新認(rèn)識了家的意義,不僅僅是一個住的地方,更是心靈的歸宿。”

如《好團(tuán)圓》的劇名一樣,采訪的最后,陳朗為每一位讀者送上的祝福同樣美好而真摯,“希望大家好事皆成雙,萬事好團(tuán)圓。”